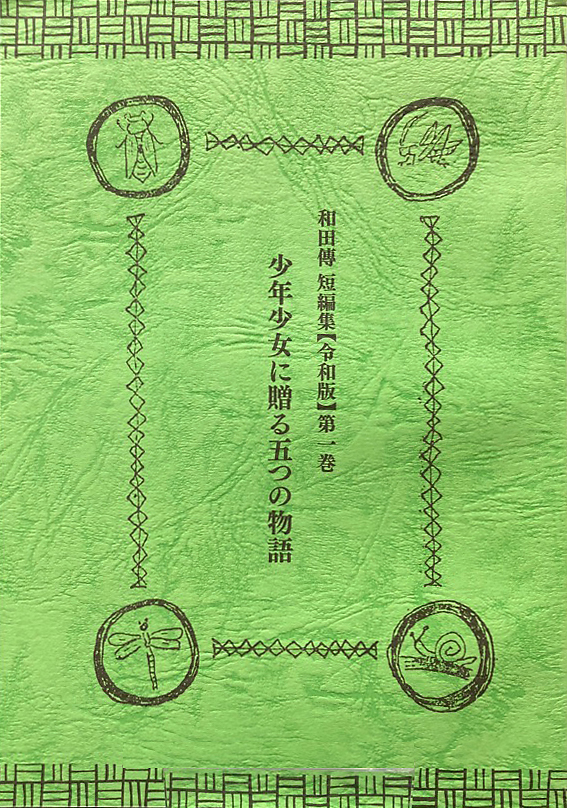

土の匂いがするような、懐かしく素朴な物語

半世紀におよぶ作家生活のなかで、一貫して土に生きる人々の生活を書き続けた農民文学者・和田傳[つとう]。本短編集は、和田の故郷である神奈川県厚木市の郷土博物館が企画したもので、今後さらに四年をかけて計五巻が刊行される予定となっている。

郷里を代表する作家の事績を次世代に伝えようとする試み自体はとくにめずらしくなく、小中学校の授業やゆかりの文学賞・文学碑などによって、作家の名はごく自然に人々の間に浸透している。けれどもその距離の近さゆえに、真価の理解が遅れることもある。

復刻を機に、本書ではじめてふれた和田傳の作品はどれも読みやすいものばかりで、土の匂いがするような、懐かしく素朴な物語だった。農村の暮らしが子どもの視点でていねいに描かれ、山や川のめぐみ、身近な生きものたち、とりわけ作物に対する人々の深い愛情が、手に取るように伝わってくる。それは不思議な感覚で、まるで土とともに暮らしてきたはるか昔の記憶を呼び覚まされるかのようだった。現実の自分は都会暮らしが長く、植物を育てることも、まして畑仕事や米作りなどまったく経験したことがないというのに……。

少年少女向けに編まれた本書には、児童文学と少女小説から各二編、伝記から一編の計五編が収録されている。昭和十年代から三十年代にかけて発表された作品で、刊行時のままの挿絵が当時の趣をよく伝えている。

物語はいずれも農村の暮らしのごく平凡なひとコマから始まり、いくつかのエピソードを経て、やや急に終わりを迎える。巻末の作品「村のエジソン」を除いて、一瞬キツネにつままれたような気さえする結末なのだが、そのために作品自体の読後感が薄れることはない。物語というより、まさに現実を描いたとしか思えない個々のエピソードが、くっきりとした印象を残すせいだろうか。

解説の椋棒哲也も指摘するように、戦後和田は全国のいわゆる篤農家を取り上げた作品を数多く執筆している。厚木近隣の秦野のタバコ栽培に題材をとった「村のエジソン」はその一例だ。主人公が知恵と工夫をこらして斬新な栽培方法を次々に編み出し、その成果が世に広まってゆく様子はすがすがしく、名もなき努力の人に向ける作家の温かな眼差しを感じることができる。

本シリーズの編集方針は『和田傳全集』(全10巻、家の光協会、1978〜79年)に未収録の作品に限ると、たいへん意欲的だ。次巻以降のテーマはそれぞれ「女性の生き方」「むらの偉人」「戦争とのかかわり」「農民のくらし」が予定されていて、今日的な視点から新たな作家像が提示されることを期待したい。

今回、一般に販売されている書籍ではなく、自治体発行の私家版の書を紹介させていただいた。従来の評価にとらわれない自由なテーマ設定と、ていねいな本づくりに編集陣の意気込みを感じたためだ。あつぎ郷土博物館と厚木市役所で販売中と、同館ホームページに案内があるが、発行部数が限られている。万一入手困難な場合は何卒ご容赦を乞う。

わだ・つとう/でん 1900〜1985年。神奈川県愛甲郡南毛利村恩名(現・厚木市恩名)の由緒ある地主農家の跡取り息子として生まれる。1920年、早稲田大学文学部入学。1923年、短編「山の奥へ」が『早稲田文学』に掲載され文壇デビュー。1937年、長編小説『沃土』(砂子屋書房)で第一回新潮社文芸賞受賞。信州の寒村が村をあげて満州の開拓に向かう過程を描いた『大日向村』(1939年)は大ヒットし映画や舞台・紙芝居にもなるが、後にその責任を問われ禍根ともなる。1954年、日本農民文学会の初代会長。1980年、勲四等旭日小綬章受章。他の代表作に『日本農人傳』(全5巻、1955年)、『鰯雲』(1957年)、『門と蔵』(全4巻、1972〜74年)など。

文筆家・小田光雄さんによる、古本に関する連作の第一巻。このなかで和田の『沃土』、和田編『名作選集日本田園文学』、和田もメンバーの一人だった『農民文芸十六講』(農民文芸会編)を取り上げています。

『近代出版史探索』(論創社)

まつなが・ゆいこ 1967年東京都生まれ。早稲田大学第一文学部卒業。千代田区・文京区界隈の中小出版社で週刊美術雑誌、語学書、人文書等の編集部勤務を経て、 2013年より論創社編集長。